心が楽になる介護レクのアイディア4つ【現場のお悩み解消】

介護の現場では、ご利用者全員一律のサービスではなく、個々のニーズにそった対応、本人の興味や関心に沿っての活動提供が重視される流れのある一方、集団での介護レクリエーションを日々行っている現場も多いです。

介護レクは好きだけど頻度が多くて辛い。盛り上がらなくて落ち込む。レクはあまり好きではないけど、シフトに当たれば渋々、仕方なくやっている。レク業務の免除を受けている人が周りにいて、なんで私ばかりがやらなきゃいけないのと時々うらやんでしまう―

このように介護レクの辛さや複雑な思いを抱える方へ向けて、本記事では介護レクを気軽に楽しめるようになる工夫やヒントをお伝えします。

心が楽になりますので、ぜひ最後までお読みいただけたらと思います。

介護レクが辛い理由

介護レクが辛い・大変という声をわたし自身、現場で何度も聴いたことがあります。

その理由は人により様々ですが、ここでは多くの職員が抱える“介護レクが辛い主な理由”をご紹介します。

介護レクの詳細についてはこちらの記事も合わせてお読みください。

レクネタ探しと用具準備の負担

勤務シフト上、レクリエーション担当が割り当てられている日は、前日までのネタ探し・道具の準備・当日には司会進行の役が伴います。レクの時間を終えるまでは、入浴や排せつなど他のケアを行いながらも、多かれ少なかれプレッシャーがぬぐえません。

言い換えると、人前で自己紹介やスピーチをする際の緊張が、出番が終わるまでずっと続くのと同じ状況です。

レクの種類によっては、道具を作成したり、買い物をしたり、準備が勤務時間外・持ち帰り仕事になってしまうこともあります。工夫として、ゲームに使う小物類をご利用者と一緒に作成する=レクの準備を製作活動と位置づけて行う方法があります。

人前でしゃべることが苦手

介護レク業務の免除を申し出ている方の、最も多い理由です。

苦手ながらも人前に立ち、場をリードしているみなさまには頭が下がります。

人前で話すことが比較的好きなわたしですが、介護レク初心の頃は、脇と手にびっしょり汗をかきながら必死で司会進行を務めていたことを思い出します。

20~30人ほどの大人数ではなく、5人の前でしゃべるとすると負担は減りますか? また、全員に一斉に注目される状況でなければいかがでしょうか?

「この形式ならプレッシャー少なく司会進行ができる!」というものを一緒に探しましょう。そのヒントはこの記事の後半「辛さが軽くなる介護レクのアイディア4つ」の3番目にあります。

あなたの望む形式が通るような、前向きで柔軟な職場環境であることを願っております…。

場が盛り上がらない

もしかすると次のようなとらえ方が、前提としてあるのかもしれません。「レクリエーション=活気のある時間」「ふだんの時間は何もすることがなく、ご利用者同士の会話もないから、介護レクはガンガンいく」「ゲームが盛り上がったらレクは成功」

これらの気持ちはよく分かります。自分自身の経験上、レクの振り返りの観点が「レクネタがマッチしたか・すべったか」「場を盛り上げられた自分かどうか」だけにとらわれていた時期が確かにありました。

実際、場の雰囲気がシーン・チーンとなると進行役として落ち込みます。別の方が進行していてそのような状況が起きると、いたたまれなくなることもあります。

この点については、盛り上げるためにできる工夫がいくつかありますし、盛り上げることが目的なのか?という視点で捉え直すこともできます。「辛さが軽くなる介護レクのアイディア4つ」の4番目をご覧ください。

高すぎるテンションや幼稚な雰囲気に嫌悪感

忘年会の余興的な“体を張ったレク”“ハイテンションなレク”に対して「ついていけない、わたしは無理」と感じるスタッフの気持ちを聞くことがあります。

また、例えば「ウサギと亀」や「ドングリコロコロ」などの童謡を年配者と歌うことに違和感を覚える場合。レクはお遊びだから、とご利用者をいじったり、被り物をかぶらせたりすることを受け入れられないスタッフもいます。

それらは大事な感性と思います。スタッフの感性や価値観が様々であるように、ご利用者もまたそれぞれに、レクに対する受け止め方も違います。被り物で大笑いする方もいれば、嫌がる方もいる。

わたし自身は、お相手に参加や動作を強要することが最も辛いです。だからレクの中でもグイグイ・ズカズカ関わることはしません。ですがグイグイ関わるタイプのスタッフが場にいることで、ご参加者の思わぬ一面に出会えたこともこれまでにありました。

「事業所の目指すところと、レク内容がマッチしているか」といった観点で助言や指導を受けたことは、過去に一度もありません。それほど、日々行われていることがレク担当スタッフに任せきりな状況があります。この自由度を良い方に使う、思い切って“自分自身が楽しめるレクを実践する”というのはいかがでしょうか。

進行役が楽しめていると、その雰囲気が周囲に伝わっていきます。自分自身の心にマッチした形で、レク内容や進め方を選択・実践することで、辛さを緩和できると良いですね。ちなみに“ゲームレク時のハイテンションな雰囲気についていけない” と感じているスタッフさんは、ものづくりの企画で力を発揮されています。

介護レクが行われる理由

なぜ、現行の介護保険制度では介護報酬が認められていない、ともすればスタッフにとっての業務負担やプレッシャーにもなりうる“介護レクリエーション”が行われ続けているのでしょうか。

集団療法の観点から

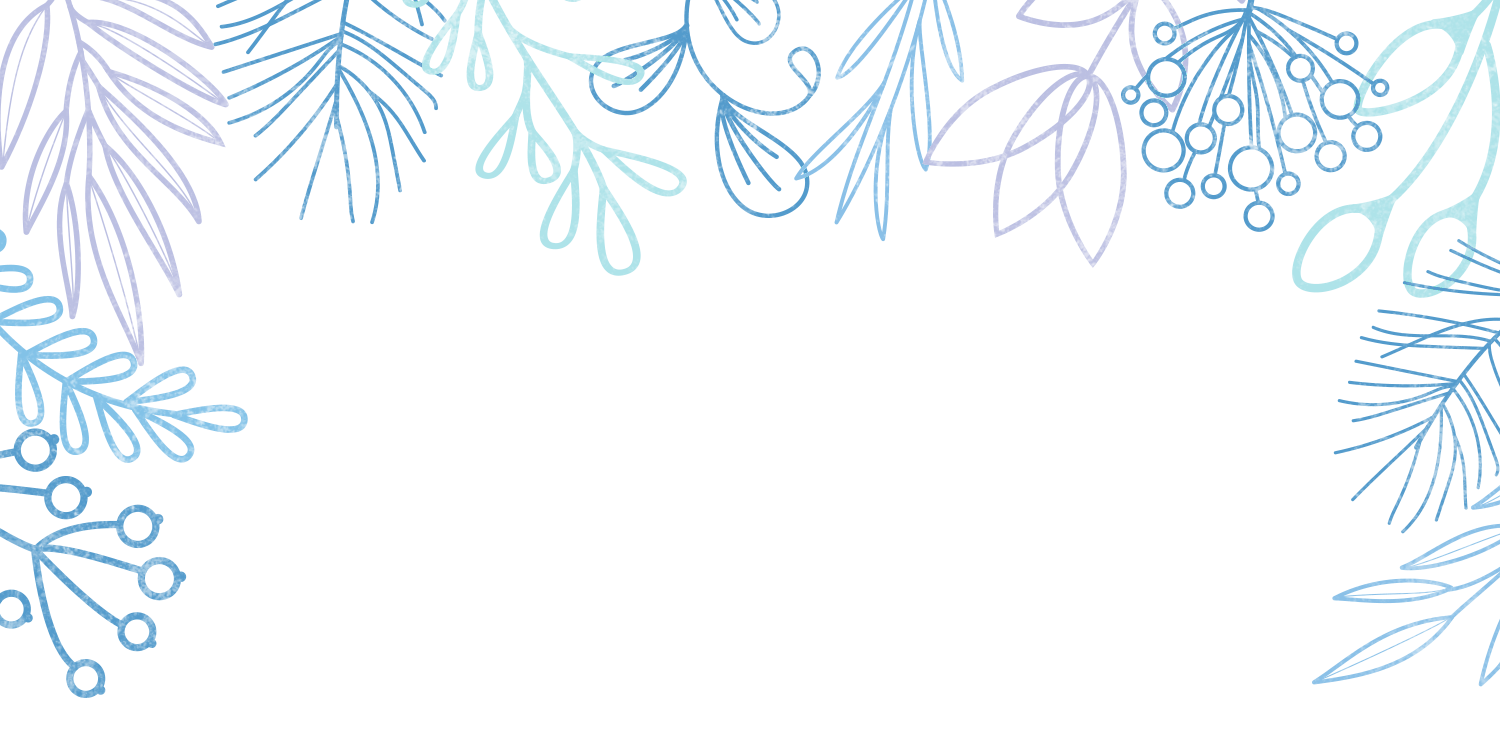

「ひとはなぜ集まり、なぜ人を集めるのだろう」という問いから始まる、作業療法士 山根寛先生の本には、“集団活動(介護レク)が行われる理由”ともいえる、集団の効果が記されています。

図の中には、なじみのない言葉もあるかと思われます。深く知りたい方は、笑いヨガリーダー養成講座で解説しています。ぜひ一緒に学びましょう。

人と人の作用

デイサービスでこのような経験があります。

25名ほどのご利用者が集い、輪になっています。その中には100歳と93歳のご夫婦がおられます。ご主人は歩く際、介助者が軽く手を添えるほどのサポートが必要です。

レクリエーションの途中「親しんだ趣味について」話題がおよびました。100歳のご主人が「昔踊っていた」とおっしゃると、周囲のご参加者から「奥さんと踊ってください」とリクエストがありました。

おひとりがおっしゃると、押せ押せムードが広がります。ご主人はまだためらっておられましたが、スタッフの1人がカラオケ機器に走り、テネシーワルツを流したのです。

すると、ご主人と奥さんはお立ちになり、おふたりで皆さまの輪の真ん中で、ダンスを踊られたのです。

司会をしていたわたしは、自分の体勢を低くし、主役を立てつつ、おふたりが転ばないことを願いながら見守りました。

奇跡のひととき。

この場面は、個別ケアでは決してみることができなかったと思うのです。

周囲の促し、音楽をとっさに流すスタッフ、ダンスの観客…人と人の作用、場の力が働いてこそ成り立ったひととき。

デイサービスでの集団レクリエーションは、介護保険請求上の単位は認められておらず、事業所の金銭的な利益にはなりません。それでも、多くの事業所で行われている理由のひとつは、人と人が集まることによる様々な相互作用を肌で感じているからではないでしょうか。

一方、目的や意図が不明瞭のまま、集団での介護レクがただ慣習として引き継がれている状況ならば、なくとも良いと考えます。

心が楽になる介護レクのアイディア4つ

ここからは、明日から活用できる介護レクのアイディアや考え方を4つお伝えします。「レクが辛い理由」の緩和になればと思います。

流れをパターン化する

準備の負担が、レクの辛さになっている場合の対策として、プログラムの流れを固定する方法があります。次の図では、ふたつの流れをご紹介しています。

| 例1 | 例2 |

| ①あいさつと時事ニュース | ①あいさつ |

| ②軽体操 | ②ホワイトボード脳トレ |

| ③メインのゲーム等 | ③メインのゲーム等 |

| ④結果発表と深呼吸 | ④歌唱 |

| ⑤終わりのあいさつ | ⑤終わりのあいさつ |

このように、プログラムをあらかじめ固定しておきます。「引き継がれている流れがすでにある」という現場もあることでしょう。その上で次です。

レクネタをしぼる

流れを固定したら、次にネタ探しです。このネタを厳選しローテーションすることで準備の労力を軽減することができます。

例えば、軽体操の中身は固定。季節の歌は1ヵ月固定。ホワイトボード脳トレは一冊の本から順番に板書して使う。

メインの内容は自身が進行しやすいものを2〜3種を順に実施する、といった具合です。

「飽きる!」というご意見に対しては、自分もお相手も常に同じ状態ではないこと。天候、曜日、参加スタッフの顔ぶれ、といった環境条件も毎回異なります。

同じネタの中で、マイナーチェンジする。例えば隊形や説明の仕方、道具の大きさを変えるといった変更が可能です。

「また同じネタ?」と周囲の圧力がある場合も想像できますが、改良・工夫した点をお伝えし、昨日までの自分ではなく新しい自分で前に立つという心構えがあれば大丈夫です。

レク要員が少なく1週間ほぼひとりで場をまわすという方は、曜日ごとにプログラムを作るのはいかがでしょうか。特に有料老人ホーム併設以外のデイサービスは、曜日によって利用者が変わるので、翌週は、前週の月曜日分を火曜日へとずらしていきます。

レクを担当しない他者の力も借りてスケジュールを立てるのもおすすめです。司会進行はしないけどアイディアは出せる、というスタッフは施設内に必ずおられます。

テーブルレクで少人数ずつ対応

「大人数の前でしゃべるのが苦手だからレクは無理」とおっしゃるスタッフが、5~6名のテーブルで、輪の中心となってお話されているご様子をみかけます。レク以外の場面ではありますが、負担のない形式についてヒントを感じます。

“まとめる・盛り上げる・リードする”といった要素を求めずに、小集団でレク活動を行うのです。

小集団にした場合、テーブルごとにサポートが必要な状況が起こり、結果人手を要するのですが、それが可能な日に他スタッフの協力をあおぎながら行う。もしくは、ご参加者の待ち時間があることを前提にそこを割り切って、ひとテーブルずつ活動やゲームに取り組んでいただく。

大人数の前に立って話さなくてよい状態でレクを行えたら、気持ちの負担はだいぶ違うと思います。

主役にしたい参加者を決めておく

介護度や心身状況が様々なご利用者が集まる介護レクでは、可能な限り“誰もが楽しめる内容”を準備したい半面、叶わないこともあります。

レクが盛り上がらない…そこには内容が簡単すぎた/難しすぎた、という要因が考えられます。盛り上がることを目的とするならば、その難易度、声かけ、おはやし、説明の仕方、ボディランゲージ、工夫の余地はもちろんあります。

ですが、目的をお相手の変化に置くならば全体が盛り上がったかどうかよりも大事な視点が生まれます。

レクの流れやネタの準備をする際に「今日は〇〇さんに活躍していただこう」「〇〇さんに笑っていただこう」と、その日の主役になる方を思い浮かべるのです。軽体操で足踏み引き算をする、なぜするか。「そろばんが得意な児玉さんにご活躍いただくため」という具合です。特定の方に“スポットを当てる”とわたしは表現しています。

大きな盛り上がりを得られなくとも、たとえ場が順調に流れなかったとしても、おひとりおひとりのささやかな変化に目を向けることを大切にすると、レクのみならず日々のケアの質も変わっていきます。

介護レクの辛さを軽くするマインドセット

介護レクへエネルギーを投じ進行役を担っているあなたは、貴重な経験を積み、介護スキルの向上を得ています。“担当しなければならない…”が、“自分自身のためにレクを担当したい!”に変わるマインドセットについてお話します。

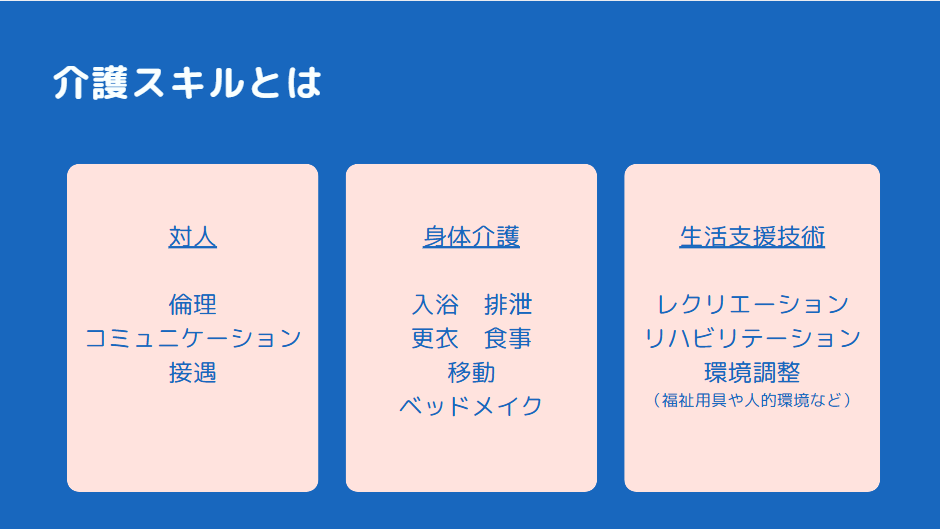

介護スキルやキャリアアップの視点で見る

介護スキルは、幅が広いです。介護レクが多く行われている通所介護(デイサービス)事業所では、以下のスキルに加えて、ご利用者の自宅から施設間の「送迎/運転スキル」が求められます。また「介護DX」への理解や活用は、この業界で必須のスキルとなるでしょう。

それぞれに得意な分野があると思いますが、介護レクについては、「レクリエーション介護士」「介護レクインストラクター」「認知症予防レクインストラクター」といった民間の資格を取得することが可能です。

わたしは現在独立し、訪問レクリエーションという形で施設様との契約をいただいています。スキルを磨くことで、転職や地域活動への参画、独立といった新たな可能性が生まれるのです。今後の展開として、オリジナル「スピレク講座」を開講予定です。

何のために仕事をしているか。それぞれの仕事観は異なります。その中で、毎日の勤務時間や仕事場という環境を「ただこなすもの・費やすもの」とみるのか、「キャリアアップのために主体的に活用するもの」と位置づけ経験を重ねていくのか。あなたはどちらでしょうか。

人間力を高める機会

介護施設に入居しているMさんの言葉。「お風呂場では、“こんなばあさんの尻をごめんな~”と冗談を言いながら洗ってもらっている。お世話にならなければいけない現状を、受け入れなければ生活できないから」

突然の病気や老いと向き合う事。それは、その方にとって未経験のことであり、描いていた人生とは違うものである場合がほとんどであると考えます。その方々のサポート役であるわたし自身は、目の前の出来事に対してどう向き合うのか。

業務の好き嫌い。介護レクは辛い。介護レクは絶対担当しません!

自分の気持ちを主張し自分の心身を守ることはとても大切ですし、「しません」というメンバーに対して「絶対してください」と強要するものでもありません。もし強要する人がいるとすれば、「自分は嫌でもやってきた」「自分は、先輩から丁寧に教わるということもなく、見よう見まねで努力してきた」など何かしらの思いを抱えていると想像できます。

“できることをできる範囲でするという構え”ももちろんアリで大切な一方、わたしのお伝えしたいマインドセットは、“困難なことへチャレンジする姿勢”です。それは、対人援助職の専門性を支える「人間力」という土台となり、予期せぬ病気や老いと向き合う方々の心を励ます力として、間接的に伝わるものではないのだろうか、ということです。(書類業務が嫌で、数か月分ため込んだ過去の自分を省みながら…)

まとめ

“介護レクが辛い”と感じているあなたにとって、この記事が介護レクを気軽に楽しめるヒントになればうれしく思います。

さらに「声かけの工夫」や「場を支える人間力」を深めたい方は、接遇セラピー講座で実践的に学ぶことができます。

また、介護レクや体操の切り札として人気の笑いヨガも、現場での盛り上げや雰囲気づくりに役立ちます。

次回は「介護レクで行う体操と、参加者や場に活気が生まれる声かけのポイント」をお届けします。